아득한 포구에 백사장이 줄 잇고 검푸른 산에는 낙조가 붉어서라. 앞 여울엔 물고기와 게가 살찌는데 조각배 타고서 홀로 가는 달을 따라가다 돌아갈 길 잊는구나. 산 그림자 드리운 갯바위 위에 도롱이 걸치고 앉아 낚싯대 잡고 신선놀음 하는 이 그 누구인고?

거제도 귀양지에 삼 년을 누웠다가 강호에 근심이 더욱 깊음을 뉘가 알랴! 바다 어귀에 조수 물러가고 달이 밝을 제, 그물 걷으니 은빛 물고기 옥척을 드리운 듯, 어부는 안개 낀 밤배 타고 돌아가고 나의 야성은 물고기 새와 같아서인지 백발만 올올이 늘어 간다. 이웃 노인들 모여들어 막걸리 동이 놓고 관솔불 밝히고 밤비가 오건말건 정겨운 소리 만드네.

해변의 모래톱에 한 쌍 두 쌍 모인 갈매기는 하늘보다가 먹이 쪼는데, 주살이 날아올까 그게 두려워 쌍쌍이 좌우로 두리번거리네. 일생 동안 행로의 어려움을 모르는 강가의 어부만 하랴마는, 작은 배 그물 싣고 앞 포구 가로지르니 비낀 해 서산에 가까워도 아랑곳 않는, 거제도 강산과 겨룰 만한 곳 그 어디 있으랴.

저물 무렵 백사장에 풍랑이 일어 드넓은 백사장에 거룻배를 매는구나. 바람이 급히 일어 바닷물이 옷섶을 적시고, 밥 짓는 어촌엔 칠백 리에 걸친 연기가 마을하늘 떠받들고 도처에서 밤을 맞는다. 조수 밀려오는 물결 소리 울려도 푸른 바다 만 리 먼 길도 두렵지가 않다네.

포구의 돛대 위에 붉은 구름 노닐고 물가의 어부는 그물을 말리는데 이따금씩 물새들만 둥둥 떠가누나. 듬성듬성 적막한 어촌의 인가에는 포구의 비린 바람에 백발의 늙은이 흰 갈매기와 함께 있고, 달뜨면 저녁 꽃이 피는 어촌에서 공자님도 구경하며 노닐었다는데 바닷물 파편에 도롱옷 적시는 이곳! 얼마나 기막히게 보기 좋은 풍광인고?

소상반죽(瀟湘斑竹) 숲의 슬픈 사연이 천고에 남의 애를 끊는데 하늘가엔 한 줄의 기러기가 지나가다 다시금 소리치네. 아~ 서러워라 새장 속의 외로운 그림자여.

거제 저잣거리 사람들 앞 다투어 날 구경하니, 나는 남쪽 너는 북쪽, 멀고먼 귀양살이, 둥근 달 너를 보니 흩날리는 눈물싸라기.. 그 언제 돛단배 타고 부리나케 고향집으로 거슬러 돌아갈꼬.

죽림이 둘린 맑은 어구에는 조운선의 조세를 점검하는데 백사장 가에서 사공들은 연신 굽실거린다. 수군들 뒤에서 호위한다고 화각(畫角) 소리 요란하니 놀란 갈매기 떼 가까이 오질 못하네.

풀 푸르고 백사장 길고 모래톱은 그윽하여 강가 난간 잠시 기대고 시름에 잠겼는데 해가 뜨자 해문에 밀물이 세게 밀려오면, 용양장군은 그 큰 배를 잘 도 이끌겠네.

변방 거제에 가을이 와도 아직 못 돌아가니 외로운 고을 해질녘에 슬픔을 못 이기는데, 완연한 가을 제비가 집을 떠나려고 애처로이 슬픔을 하소연하구나. 제발 들보를 더럽혀도 내 괜찮으니 떠났다가 잊지 말고 돌아와 다오.

물가 작은 주막집에 가랑비가 흩뿌리고 언덕기슭의 어부 집엔 서늘한 바람이 불어오는데 가을 바닷물은 아직도 백사장을 반쯤 묻혀놓고 석양에 구름 걷히니 달만 외로이 떠 있다.

등불 빛은 반딧불 너머에서 현란하고 노 젓는 소리는 자는 기러기 곁에 잠긴다. 규중의 아낙들은 먼 바다 고기잡이 간 남편 걱정이라,

어느 때에 만선의 북소리가 울릴는지? 북상투에 쇠코잠뱅이가 무어 해롤 것 있으랴만, 취기를 살짝 띠고 십리 거리를 걸어가며 바라 본, 거제도의 바다와 산이 좋다 한들 내 고향이 아닌지라, 어채(魚菜) 반찬 한 가지와 바다갈매기 함께 살자던 이웃과의 약속을 자꾸 어기네.

영리와 명예를 다투지도 않고 양식도 없고 집도 없이 이내 생애 보내는데, 아득한 포구에 백사장은 멀고 차가운 산에는 낙조가 붉어서라.

나그네 시름에 귀뚜라미 울고 가을 생각에 오동잎이 지겠지. 홀홀히 한 해도 저물어 가려는데 돌아갈 기약은 허사가 되겠구나. 남은 생애는 가난과 병을 등에 업고 시 짓느라 곤궁해 질 것 분명한데, 밤비에 파도 소리 급하게 들리고, 드넓은 물결 속에서, 어찌 주흥에 끌리는고?

1) 어촌의 낙조[漁村落照] / 고영화(高永和)

天際紅雲閑 하늘가엔 붉은 구름 한가롭고

落照映海面 석양빛은 바다 수면을 비추네.

破浪駕長風 바람에 배 띄워서 파도 헤치는데,

遲遲去漁船 어선은 느릿느릿 가고 있구나.

紅塵歲月催 속된 세상 떠돌매 세월만 빠른데

眼中看海山 바닷가 산만 눈앞에 보이네.

無事可稱意 뜻 맞는 일 하나도 없으니

興盡始應還 흥취 다하면 그때쯤 돌아가리라.

먼 바다 거제도에 석양빛이 수면에 드리우고 있는데 마침 만선의 고깃배가 온통 황금빛 물살을 가르며 느릿느릿 가고 있다. 언젠가 보았던 고향의 저녁노을 풍경이다. ‘인생은 나그네 길‘이라 누군가 말했지만, 속된 세상에 늙어 감을 떠벌리지 마라.

눈가의 안경너머 붉디붉은 환각에 빠져드는 아름다운 노을을 바라보라. 석양처럼 붉고 우아해야 하는 노년은, 생의 최절정이어야 함이 마땅하니, 흥취 다하면 끝없이 모습을 바꾸는 저 바닷가로 돌아가, 마지막 몽유(夢遊)의 길을, 낙조(落照) 속에서 걷고 싶다.

2) 독립[獨立] 1. 홀로 서서 / 김진규(金鎭圭) 거제도유배 1689년~1694년.

暮潮初上夕陽低 저물녘 바닷물 처음 밀려오며 석양이 드리울 때

獨立荒庭意轉迷 거친 뜰에 홀로 서니 마음 더욱 심란하다

饁婦農人皆伴去 들밥 인 아내와 농부는 함께 짝되어 가고

林鴉簷雀亦雙棲 숲속의 까마귀, 처마의 참새, 모두 쌍쌍이 깃드네.

아침노을은 비가 올 확률이 높고 저녁노을은 다음날 맑다는 것을 의미한다. 그래서 석양을 보면서, 화창한 내일에 대한 꿈을 꿀 수가 있는 것이다.

하지만 거제도에서 귀양살이 하는 김진규(金鎭圭) 선생은 어느 곳이나 마음 둘 수 없는 먼 타향일 뿐이다. 가을 바닷가의 석양아래 고된 하루의 일과를 마치고 기쁜 마음안고 깃들 곳으로 돌아가는 농부와 새들을 바라보며 애끓는 마음을 표현하고 있다.

3) 독립[獨立] 2. 홀로 서서 / 김진규(金鎭圭 1658~1716) 거제면 동상리 거제여상 터.

新秋田野稻花盈 초가을 들판에 벼꽃이 만발하고

獨立柴門竹杖輕 홀로 선 사립문 대지팡이 가볍구나.

衰草䖝聲如有感 쇠잔한 풀, 벌레소리에 만약 느끼는 바가 있는데

斜陽雨色却無情 저물녘 비가 오려는지, 도리어 무정(無情)하다.

雲天悠遠歸心折 구름 낀 하늘 아득히 멀어 돌아가고픈 마음 꺾기고

烟海微茫客意驚 안개 낀 바다 아련하여 나그네 심정 다급하다.

忍制潺湲雙淚下 차마 절제치 못하여 두 줄기 눈물 잔잔히 흘러내리고,

不禁蕭颯二毛生 스산한 바람소리 견디지 못해 백발이 생겨나네.

거제면 들판에 벼꽃이 만발하고 고기 잡는 어부들 분분해도 마음만 더욱 심란하다. 쇠잔한 풀, 벌레소리, 스산한 바람소리에 두 줄기 눈물만 저절로 흘러내린다.

귀거래(歸去來)란 말이 있다. 관직을 그만두고 시골로 돌아간다는 뜻이다. 중국 진나라의 도연명이 관직을 버리고 고향인 시골로 돌아오는 심경을 읊은 <귀거래사(歸去來辭)>에서 유래한 말이다. 권력에서 물러날 때 흔히 인용된다. 하지만 선생의 ‘귀거래(歸去來)‘는 기약 없는 귀양살이에서 풀러나 고향으로 돌아가고픈 단어일 것이다.

4) 울타리 밑에서[籬下] / 김진규(金鎭圭 1658~1716)

籬下寒潮漲欲歸 울타리 아래 차가운 밀물이 돌아와 넘쳐나고

山頭落照淡無輝 산꼭대기 떨어지는 햇빛 맑게 빛나진 않는구나.

連天篁竹幽居僻 참대 숲에 잇닿은 하늘아래, 궁벽하게 갇혀 사는데

滿地莓苔過客稀 이끼 가득 찬 땅에 지나는 사람 드물다.

老樹荒庭秋漠漠 거친 뜰에 늙은 나무 가을되니 막막한데

棲鴉赤鳥(鳥似是島)晩依依 저물녘 석양에 까마귀 깃들고 지는 태양 하늘거린다.

鄕園遙在浮雲外 고향 동산은 뜬구름 밖 멀리 있으니

魂夢猶難得奮飛 꿈속의 넋이라도 분연히 날아가기 어렵구나.

위 시편에 ‘적조(赤鳥)’는 주작(朱鳥) 즉 “붉은 노을의 석양”을 의미한다. 김진규 선생은 당시 거제도에서는 ‘섬 도(島)’와 ‘새 조(鳥)’자를 혼용해서 쓴다고 적고 있다.[鳥似是島].

붉은 섬(赤島)은 ‘해질녘 황혼(석양)’을 의미하는데, 삼국시대에는 적도(赤島)와 적조(赤鳥)가 같은 뜻으로 쓰였고, 17세기 후반까지 남부해안지방에서 그대로 전승되어 왔음을 알 수 있다.

삼국사기 기록에 따르면, "적조, 적도(赤鳥, 赤島)"를 소비포(所比浦)로 개명한 기록이 있다. ‘적조(적도)현은 본래 백제 때 명칭인데, 소비포현으로 신라 경덕왕이 개명했고 지금은 덕진현이다.’(赤鳥縣 本百濟 所比浦縣 景德王改名, 今德津縣).

붉은 섬(赤島, 赤鳥 붉은 항구)가 '소비포'로 바뀌면서 소비포의 고대어 '사비 가리' >'사비 가이' > '소비 개' > '소비포(所比浦)'로 개명되었음을 알 수 있다. 소비포의 원 지명 적조(赤鳥)의 뜻을 헤아려보니, “해질녘 풍경이 참으로 아름다운 항구”였음을 유추할 수 있다.

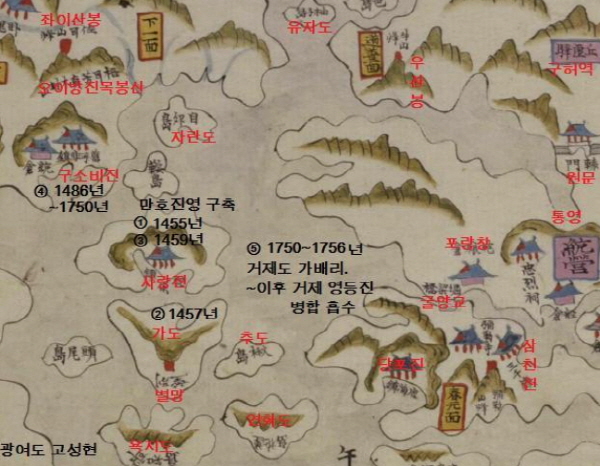

소비포진(所非浦鎭)은 1750년 권관(權管)이 지휘하는 진영으로, 現 거제시 동부면 가배리로 옮겨와 가배량진영 곁에 있다가, 1756년 영조32년 당시 통제사(統制使) 이경철(李景喆)의 장청(狀請)에 의해 영등진에 흡수되고 영등진에는 만호(萬戶)를 두게 되었다.

조선시대 소비포(所非浦)진영은 해안방어의 상황에 따라 이곳저곳 여러 번 이동하였고, 결국에는 다른 진영보다 일찍 흡수되어 사라진 대표적인 수군진영이었다.

소비포(所非浦)의 한자어 지명 뜻은, 온갖 모양이 빈자리[非]에 들어가서 빈 자체[非: 能空], 비운 곳, 비운 바[所非: 所空]라는 한자어 뜻을 가지고 있으나, 거제도의 소비포는 단지 수군진영(水軍鎭營)이 옮겨와서 진영의 이름이 그대로 불리어지게 된 것이다. 수군진영 명칭의 한자어 의미와 그 역사가 맥을 같이 한 진영이었다.

● 경상남도 소비포(所非浦)진영의 역사적 변천에 대하여 살펴보자.

①소비포(所非浦)진영은 세조원년(1455년)에 처음으로 現 통영시 사량도(蛇梁島)가 소비포(所非浦)로 개명하고 만호진영을 구축하면서 그 역사가 시작 되었다. 왜구의 적선이 이곳 사량도를 통과하면, 사천 하동을 거쳐 곧장 전라도로 갈 수 있는 길목이라, 이런 지정학적인 중요성으로 인하여 만호 진영을 세웠다고 할 수 있다.

②1457년 약 2년간 가도(柯島)로 잠시 옮긴 적도 있다. 기존 사량도(蛇梁島) 소비포진영의 서쪽 남쪽 두 봉우리에 따로 후망(候望)을 설치하고 병선(兵船)을 머무르게 하고 군졸을 더 배치하여, 다시

③사량도 소비포로 되돌아왔다. 그러나 1486년 보고에 의하면, 사량(蛇梁)은 외딴 섬이고 사면이 다 바다인지라, 수자리 사는 군졸이 한 달 만에 서로 교체하는데, 한정이 있는 식량을 가지고 풍랑이라도 만나면 드나들기가 어려운 형세라 한다. 부득이하여 사량(蛇梁)의 진영을 축소하고

④본진이 고성(固城)의 소비포(所非浦=솔비포所乙非浦), 하일면 춘암리로 옮겨 설치했다. 거제 영등진(巨濟永登鎭)도 1392년(태조 1), 본디 고성의 구소비포(舊所非浦 춘암리)에 처음 설치되었다가 거제도로 옮겨 왔었다.

이후 1592년, 임진왜란이 발생하자 당시 소비포(하일면 춘암리) 권관(權管) 이영남은 통제사 이순신을 도와 옥포 당황포 등의 해전에 큰 공을 세우기도 했다.

⑤1750년 권관(權管)이 지휘하는 소비포진(所非浦鎭)이 現 거제시 남부면 가배리로 옮겨와 가배량진영 곁에 있다가,

⑥1756년 영조32년 당시 통제사(統制使) 이경철(李景喆)의 장청(狀請)에 의해 영등진(학산리)에 흡수되고 영등진에는 만호(萬戶)를 두게 되었다. 조선시대 소비포(所非浦)진영은 해안방어의 상황에 따라 이곳저곳 여러 번 이동하였고, 결국에는 다른 진영보다 일찍 흡수되어 사라진 대표적인 수군진영이었다.

5) 저녁에 앉아[夕坐] / 김진규(金鎭圭 1658~1716)

茅簷返照隱 초가집 처마에 저녁햇빛 숨을 때

夕坐憑踈欞 저녁 무렵 앉아서 성긴 격자창에 기댄다.

回風掃落葉 회오리바람 일어나 낙엽 쓸고 가니

古木餘空庭 고목(古木)만 텅 빈 뜰에 남는구나.

寒虫漸寂寞 가을벌레도 점점 적막하고

晩菊暫芳馨 늦가을 국화는 꽃다운 향기 잠깐인데

秋懷自多悲 가을 회포에 자꾸만 슬퍼진다.

非是爲拘囹 감옥에 갇혀 있는 것이 아닌데....

6) 해질녘 작은 동산에 올라[晩登小園] / 김진규(金鎭圭 1658~1716)

故園已息念 고향에서 이전에 살았던 생각하니

絶裔還堪寓 길 막힌 후손, 귀양살이 견디어 돌아가리라

久結猿鳥侶 오랫동안 다진 원숭이와 새들과 벗하며

稍深山海趣 차츰 바다와 산의 멋에 빠져든다.

落照帶寒潮 해질녘 석양에 차가운 밀물 함께 하니

淸霜醉老樹 맑은 서리 내린 늙은 나무에 취하구나

登臨且寄興 동산에 오르니 흥이 절로 일어나고

長嘯秋天暮 길게 부는 휘파람 소리에 가을 하늘 저문다.

7) 서리 낀 바다[霜海] / 김진규(金鎭圭 1658~1716) 거제면 바다를 바라보며.

霜海琉璃色 서리 내린 바다는 짙푸른 유리 색,

秋山錦綉紋 가을산은 오색 비단무늬처럼 아름답다

蓬壺隣淺水 봉래산이 얕은 물에 이웃한데도

京國渺浮雲 서울은 아득하니 덧없는 인생이라.

世棄那妨遠 세상이 버려놓고 어찌 내쫓아 헤살을 놓는가?

身閒幸絶紛 몸이 한가하여 다행히 번잡함을 끊을 수 있구나.

吟詩漸不俗 시를 읊으면 차츰 속되지 않으니

欲要衆仙聞 신선들이 소문을 꼭 들었으면..

[주] 부운(浮雲) : 하늘에 떠다니는 구름. 덧없는 세상일(世上事)을 비유(比喩)하는 말.

8) 어촌의 낙조[漁村落照] 이행(李荇) 1506년 거제시 상문동 유배.

世間誰似江頭客 이 세상에 뉘라서 강가의 어부만 하랴.

一生不知行路難 일생 동안 행로의 어려움을 모르는 것을,

短舟載網截前浦 짧은 배 그물 싣고 앞 포구 가로지르니

遮莫斜暉無半竿 비낀 해 서산에 가까워도 아랑곳 않누나.

9) 바다를 바라보며[望海] 이행(李荇 1478~1534)

薊海茫茫儘壯哉 계해 바다 아득하여 참으로 장관이로고

遙看秋水鏡光開 멀리서 보니 가을 물이 거울빛처럼 펼쳤구나

一邊落照金成柱 한쪽에선 지는 석양빛이 금빛 기둥 이루고

萬里長風雪作堆 만 리에 부는 긴 바람에 물결은 눈 무더기.

便欲乘槎從博望 대뜸 뗏목 타고 박망후 따르고자 하노니

不妨隨意到蓬萊 마음 내키는 대로 봉래산에도 가본들 어떠리.

白鷗笑我多猶豫 내가 많이 머뭇거린다고 백구는 비웃으리.

短帽紅塵歲月催 나그네로 홍진 세상 떠돌매 세월만 빠르네.

[주] 박망후(博望侯) : 한(漢)나라 때 뗏목을 타고 서역으로 사신 가서 대완(大宛), 강거(康居), 월지(月氏), 대하(大夏) 등 여러 나라들을 모두 한나라로 복속(服屬)케 한 공을 세우고 박망후에 봉해진 장건(張騫)을 가리킨다.

10) 자진의 시에 차운하여[次子眞韻] 中 / 홍언충(洪彦忠) 1505~1506년 거제시 고현만 풍경.

薄暮微風弄袖生 어둑한 땅거미 질 때 미풍 불어 소매를 희롱하고

呼雲嘯雨欲深更 구름이 부른 비가 휘파람 불 제는 깊은 밤이네.

門前岑寂村尨臥 쓸쓸하고 적막한 문 앞에 삽살개가 누워있고

沙上驚飛海鳥鳴 모래 위 바다 새가 놀라 날며 울고 간다.

酌酒勿憂坤軸折 술잔에 술을 따르고 근심치 않으니 지축이 꺾기 듯,

洗塵要使浪波傾 먼지를 털고 요행을 바라면 물결이 기운다네.

朝來奇事還堪詑 아침부터 기이한 일을 자랑하고자 보여주니

錯落珠璣駭眼明 뒤섞긴 온갖 구슬에 놀란 눈이 밝아진다.

우암 홍언충(寓菴 洪彦忠 1473∼1508)은 갑자사화에 연루되어 거제도에서 약 2년 동안 유배생활을 했다. 이때 그가 지은 시는 60제 안팎(총 110여 수)으로 전체 작품의 1/4에 해당한다.

1504년 겨울에, 거제도(巨濟) 고현(古縣) 바닷가 장평으로 이배(移配)되었고, 중종반정(1506년 9월2일)으로 풀려나, 직강(直講)을 제수 받았으나 벼슬에 나아가지 않고 시와 술로 생을 보냈다.

당시 1506년 봄부터 가을까지 거제시 舊신현읍 일대에 20 여명의 유배자들과 함께 거제도를 문화공간으로써, 詩·友를 통한 위무와 자기 계발을 이어갔다.

이 당시 약 7개월 동안 가장 짧은 기간에, 여러 문인들과 더불어 역사상 거제도유배문학이 가장 많이 창작되었다. 거제도에서의 생활은 자신과 세상을 진지하게 성찰하면서 진실을 찾아가는 과정이기도 했다. 그는 유배의 일상에서 나는 누구인가? 나는 어떻게 살 것인가? 라는 성찰의 주제를 찾아내곤 했다.

바깥을 경영하기보다 내 ‘빈 방[虛室]’의 진실을 발견하는 일이 그의 궁극적 선택이었다. 홍언충은 해배 후 세상에 나가지 않았다. 거제도에서의 유배체험에서 얻은 삶의 행로에 대한 결론이었다.

거제도유배생활·시 짓기는 곧 ‘빈 방의 진실을 찾아 가는 길’이었으며, 이것은 해배 후의 삶으로 분명한 결론이 지어졌다고 생각된다. 특히 이행(李荇)선생과의 차운시·기증시(次韻詩·寄贈詩) 같은 관계 지향성의 시가 많았다. 이것은 주변에 비슷한 처지의 동료 유배객들이 있었던 덕분이었다.

쇄쇄낙락(灑灑落落)이란 말이 있다. ‘쇄쇄’는 마음에 더러움이 없이 깨끗한 모양을, ‘낙락’은 물건에 속박(束縛)되지 않는 모양을 나타낸다.

사물에 걸림이 없이 크게 깨달은 사람의 경계를 형용하는 것이다. 가장 인생에서 절망한 시기에, 자신이 살아온 궤적을 거울로 비춰보고 “나는 지금 잘살고 있는 것일까?”를 반추하게 된다. 알고 보면, '우리 모두 여행자로서 이곳 지구에 왔다는 사실'이다.

사람만이 인생의 마무리와 성찰, 그리고 그것에 꼭 어울릴 만한 장소를 비로소 찾을 수 있다. 이 세상이 온통 생존과 성공을 위한 싸움터라고만 여겨왔던 이는 어느 한가롭고, 허허롭고, 그윽한 들판에서 비로소 자신이 오래도록 속고 살았다는 사실을 깨닫는다.

우리는 비로소 세상이 요구하는 가짜 질서에 의문을 품게 된다. 황혼의 아름다운 풍경 앞에서, 욕망의 바벨탑으로 이뤄진 천민자본주의 싸움터를 등진 채 이전과는 다른 삶을 향해 뚜벅뚜벅 걸음을 옮긴다.